| 昭和44年 | 徳山市議会において中央学院大学誘致を議決。 徳山市から建設資金と経常経費の補助として2億8,000万円と校地約3万3,000㎡を提供される。 運営自体は私学として行われるため、このことからのちのち「公設民営型」のさきがけの大学と言われる。 |

|---|---|

| 昭和46年 | 中央学院徳山大学開学(経済学部経済学科 入学定員200名) |

| 昭和49年 | 徳山教育財団設立(中央学院より分離独立)初代理事長 高村坂彦先生 |

| 昭和51年 | 経済学部経営学科開設(入学定員100名) |

| 昭和62年 | 徳山女子短期大学経営情報学科開設(入学定員100名) |

| 平成15年 | 福祉情報学部福祉情報学科開設(入学定員100名) |

| 平成16年 | 徳山女子短期大学を廃止 |

| 平成17年 | 経営学科をビジネス戦略学科に名称変更 |

| 平成19年 | 経済学科を現代経済学科へ名称変更 |

| 平成20年 | 福祉情報学部福祉情報学科の社会福祉コースに「介護福祉要請課程」設置 |

| 平成24年 | 福祉情報学科を人間コミュニケーション学科に名称変更 |

| 平成31年 | 4月 髙田隆学長就任 |

| 令和元年 | 公立化に関する要望書を周南市長に提出 |

| 令和2年 | 徳山大学公立化に関する有識者検討会議を設置 徳山大学地域共創センター開設 周南創生コソーシアムを創設 |

| 令和3年 | 4月 「徳山大学」の名称継承の要望を行う(校友会) 7月 「徳山大学」の名称継承について周南市と協議(校友会) 7月 周南市内において市民説明会を開催 公立化を正式決定 8月 市議会で定款などの公立化関連議案が議決 11月 評価委員会を設置 12月 山口県及び文部科学省から公立大学法人の設立が認可 |

| 令和4年 | 公立大学法人周南公立大学設立 |

令和3年10月1日

校友会員 各位

徳山大学校友会

会長 國廣 憲

拝啓 新型コロナウイルスによる影響が懸念されておりますが、皆様におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、かねてより徳山大学校友会は、徳山大学が自律的、弾力的且つ安定的な運営を行うことを目的として、「徳山大学公立化」の提言をしてまいりました。令和元年4月の周南市長選挙において、徳山大学公立化を公約の一つとして掲げ当選された藤井律子市長のリーダーシップのもと公立化の議論が本格化されました。令和3年8月17日・18日開催された周南市議会臨時会において徳山大学市立化に必要な定款などの4議案が18日の本会議で討論、採決があり賛成23、反対6の賛成多数で可決され、令和4年4月1日に「公立大学法人周南公立大学」として開学することが事実上決まりました。今後は、市から県に公立大学法人設立認可申請、徳山大学から文部科学省に法人解散の認可を申請し、その運営は周南市が設立した公立大学法人に引き継がれます。

徳山大学が公立化されることは校友会の悲願でもあり大賛成なのですが、不本意ながら公立化に伴い大学名が「公立大学法人周南公立大学」と変更されることになりました。

校友会としては、当初より大学名称の変更には断固反対の立場で、4月23日には「徳山大学」の名称を継承する要望書を周南市長・徳山大学理事長に提出しました。また、7月27日には徳山大学本館会議室にて藤井市長、佐田副市長他3名と校友会側5名での協議会を開催し、大学名称の変更に反対の意見を発言してまいりました。

しかし、7月29日の市議会全員協議会で徳山大学の公立化について市長が最終方針を表明し、大学名は「公立大学法人周南公立大学」に決定と発表され、8月18日の本会議で可決されました。あまりにも唐突な新大学名の表明なので、すぐに市側に大学名称変更の経緯と説明を文書にて回答を求めたところ、別紙のとおり回答書が届きましたので、皆様にもご一読いただければと存じます。

最後に、大学名は変更となっても、徳山大学の建学の精神や教育理念における「公正な社会観と正しい倫理観の確立を基に『知・徳・体』一体の全人教育」を新しい「公立大学法人周南公立大学」の定款の目的に明示するとのことです。校友会としては、これから先も徳山大学の歴史と伝統を引き継いでいただき、地域に輝く大学となることを念願いたします。

今後の校友会活動は、新しい「公立大学法人周南公立大学」との協議に委ねられている為に現在は未定となっています。決定次第お知らせをいたします。

末筆ながら、会員の皆様の益々のご活躍を祈念申し上げます。

敬具

「新たな公立大学法人の名称について」市長からの回答書(PDF)

令和4年度の入試では、学校推薦型選抜や総合型選抜などにおいて定員を大きく超える志願者があり、年明けの一般選抜や大学入学共通テスト利用などの入試には、さらに多くの志願者が集まっており、十分な学生を確保できると考えています。

また、令和6年には情報科学部と看護学科などの学部・学科新設を予定していますが、さらに志願者が増加し、学力の高い学生の確保が十分可能であると考えています。

公立大学というブランドと社会的信頼性をもとに、地域の高校生が進学したいと思う魅力ある大学となるとともに、卒業生の多くが地域に定着することで、周南市が大学を活用したまちづくりとして掲げる「地域人材循環構造の確立」と「若者によるまちの賑わいの創出」の実現に貢献します。

また、地域の持続的な発展と新しい価値創造につながる社会・産学連携活動を展開し、周南地域における「知の拠点」としての役割を果たします。

看護学科では、4年間の教育プログラムの中で、資格取得に必要な専門知識や技能の習得にとどまらず、超少子高齢化の進展に伴って複雑化・多様化する医療・介護提供体制の変化に対応するための人間性や課題発見解決力などの総合的能力を育成します。公立大学の視点として、地域看護や在宅看護にウエートを置いた教育を行います。

また情報科学部では、データサイエンスをベースとして、学部横断的な教育や研究を実施します。

情報科学分野の専門的人材に加えて、情報科学のわかるビジネスパーソンや医療・福祉人材など、Society5.0において地域の発展を支える人材育成を行います。

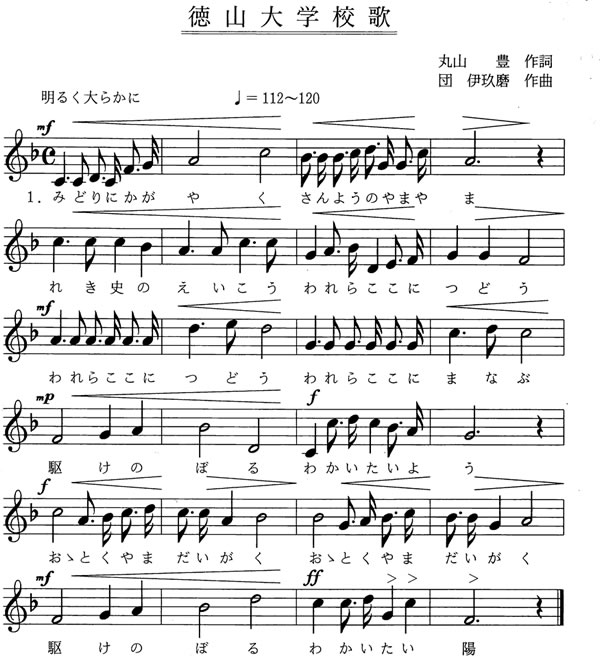

丸山 豊 作詞

団 伊玖磨 作曲

丸山 豊(まるやま ゆたか、1915年3月30日 - 1989年8月8日)は日本の医師、詩人。日本の現代詩における代表的詩人の一人。福岡県八女郡広川町出身。福岡県立明善高等学校在学中より野田宇太郎らと同人誌に参加。早稲田大学第一高等学院に進学するも中退し、父と同じく医学を志して昭和12年、九州医学専門学校(現・久留米大学医学部)卒業。 1941年以降、軍医として中国、フィリピン、ビルマを転戦した。大尉で復員後の昭和21年、久留米市にて豊泉会丸山病院を開業。医師として働く傍ら詩作を行う。

1947年、安西均、野田宇太郎らと詩誌「母音」を創刊。谷川雁、川崎洋、有田忠郎ら九州の詩人たちが参加した。1973年第1回久留米市文化賞受賞、1974年第33回西日本文化賞受賞。1989年、日本現代詩人会主宰の先達詩人顕彰受賞。1963年にはアラゴン主宰の『フランス文学』誌上で「十人の日本詩人」の一人に選ばれるなど、国際的評価も高い。氏の功績を記念して1992年に「丸山豊記念現代詩賞」がつくられ、谷川俊太郎(第1回)、新川和江(第3回)、まどみちお(第11回)らが受賞している。

作詞では、「久留米大学校歌」を手がけた他、團伊玖磨の合唱組曲「筑後川」「大阿蘇」「海上の道」「玄海」、NHK全国学校音楽コンクール課題曲「水のうた」(大中恩作曲)などがある。

團 伊玖磨(だん いくま、1924年(大正13年)4月7日 - 2001年(平成13年)5月17日)は、日本の作曲家であり、エッセイストである。作曲家としてはオペラ、交響曲、歌曲などのいわゆるクラシック音楽のほか、童謡、映画音楽、放送音楽と、幅広いジャンルを手がけた。